Una vida entre los archivos soviéticos

Sheila Fitzpatrick, historiadora de referencia sobre la URSS, comenta su obra, su trayectoria intelectual y su vida en los archivos, desde donde inició una prolífica y original obra sobre la historia social soviética.

Entrevista a Sheila Fitzpatrick

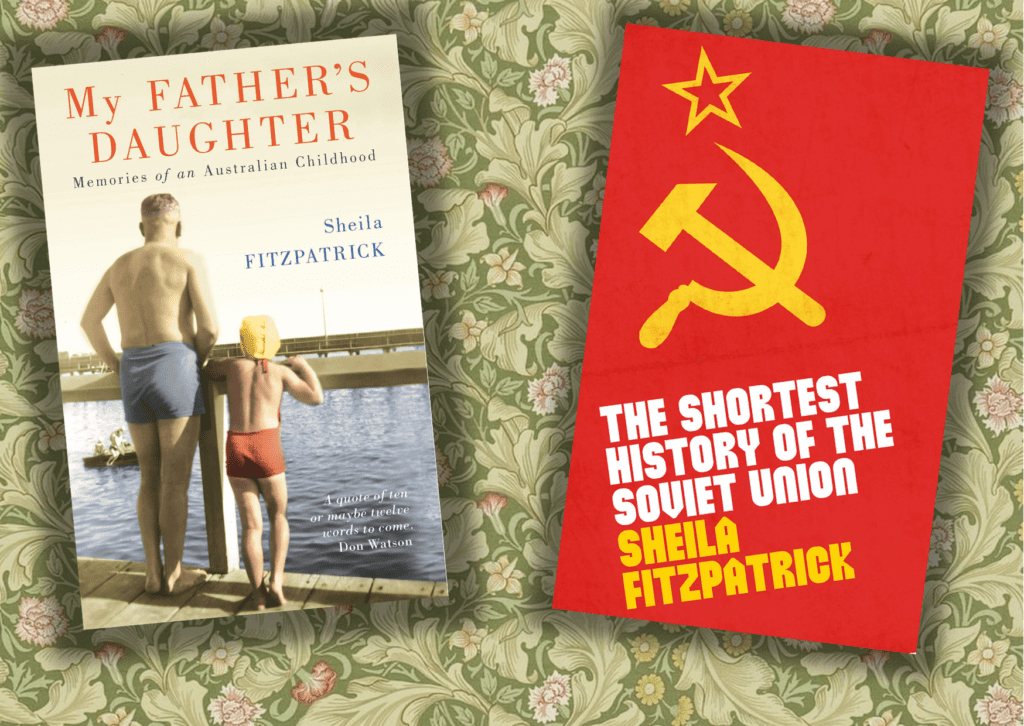

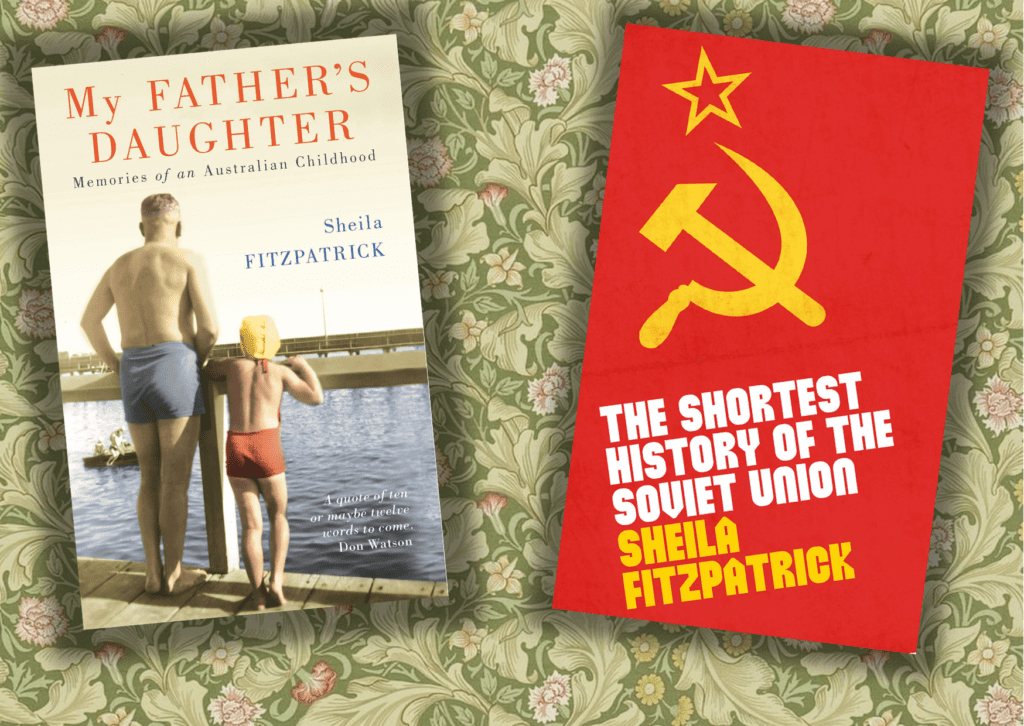

Sheila Fitzpatrick (Melbourne, 1941) es una de las historiadoras más importantes e influyentes de la actualidad. Dedicada al estudio de la historia de la Rusia soviética desde hace más de 50 años, ha hecho grandes contribuciones a la comprensión de la vida del campesinado y de la población industrial durante el estalinismo, a la vez que ha abordado cuestiones asociadas a la clase y la movilidad social en la Unión Soviética.

Profesora de Historia en la Universidad de Sídney y profesora emérita de la Universidad de Chicago, Fitzpatrick se ha destacado por la puesta en práctica de una «historia desde abajo» que permite ver aspectos decisivos y particulares de la vida cotidiana en la urss. En contraste con el modelo propuesto por la «escuela del totalitarismo» –que tendía a analizar el mundo soviético «desde arriba», considerando que alcanzaba con conocer las decisiones del Estado, los líderes y el Partido–, Fitzpatrick centró sus estudios en las relaciones sociales de los ciudadanos y en las complejas interacciones de estos con las instancias gubernamentales, incluidos los resquicios en los que las órdenes estatales eran desafiadas de distintos modos.

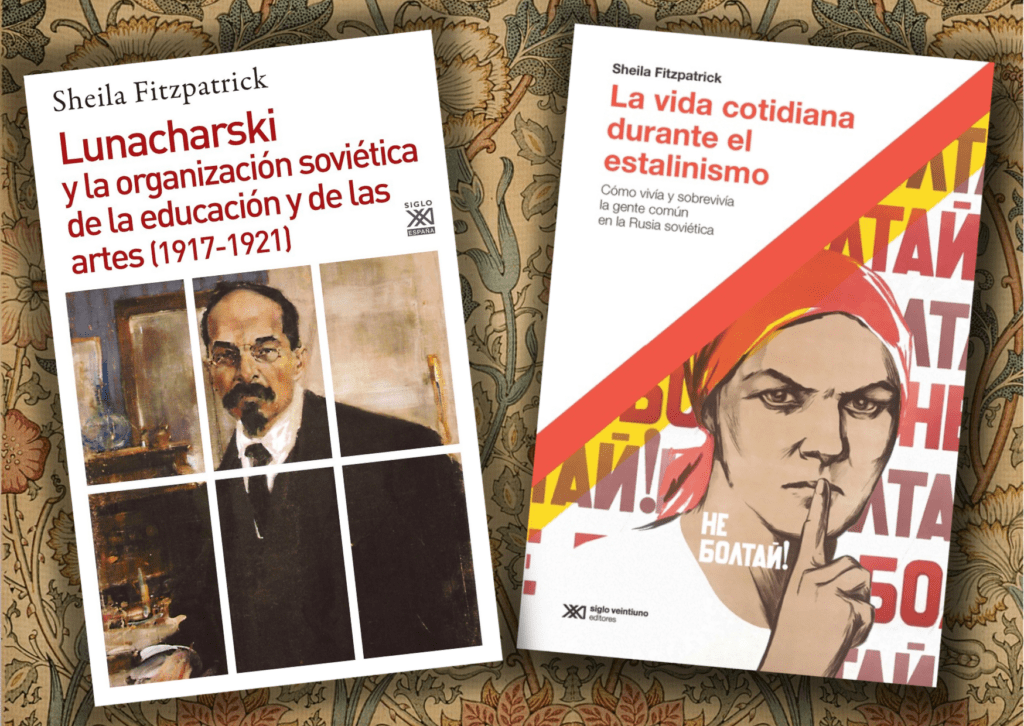

Había otro aspecto que me interesó en Lunacharsky y era el que se vinculaba con su papel de autoproclamado mediador entre la intelectualidad y el Partido Comunista. Creo que esto tenía algo que ver con mi padre, quien, de hecho, había desarrollado un papel político informal en Australia como mediador de trastienda, alguien que no era miembro de ningún partido político pero que mantenía contactos con comunistas, así como con figuras del Partido Laborista e incluso con algunos liberales. Hoy en día no estoy segura de si admiraba el papel de mediador de mi padre o lo criticaba, pero me interesaba como autodefinición y modus operandi.

A la vez, descubrí que me interesaba la cuestión de la movilidad social ascendente. Cuando trabajé por primera vez sobre la educación en torno de Lunacharsky, se me hizo evidente que la cuestión de dar «preferencia a los proletarios» ocupaba un lugar muy destacado y nadie tenía un marco teórico en el que colocar esta cuestión. Lo que los soviéticos decían era que estaban dando poder a la clase obrera a través del partido. Pero lo que hacían en realidad, y que tenía cierta resonancia en los trabajadores reales, era ofrecer oportunidades de movilidad ascendente a los trabajadores pero, sobre todo, a sus hijos. Les daban preferencia en la admisión a la educación superior, por ejemplo. Pensé que era un fenómeno realmente interesante y que merecía la pena estudiarlo, y que era viable hacerlo pese a las limitaciones de acceso a los archivos.

Los soviéticos, por supuesto, habrían rechazado el término «movilidad social ascendente». No reconocían esa noción y, seguramente, no habrían estado a gusto con esa interpretación de las «reglas de preferencia proletaria». Sin embargo, tenían su propio enfoque que sus historiadores llamaban «formación de la intelligentsia soviética». Ahora bien, la «formación de la intelligentsia soviética» significa, entre otras cosas, el ascenso social de gente de origen obrero y campesino. Por lo tanto, bajo ese título de formación de la intelligentsia soviética pude conseguir material de archivo sobre la movilidad social ascendente.

Usted escribió un libro sobre la cúspide de poder del estalinismo. Me refiero a El equipo de Stalin, que usted misma definió como «una especie de etnografía del Politburó». ¿Por qué decidió, luego de trabajar la vida cotidiana, desarrollar un estudio sobre la estructura de poder en el estalinismo?